現時点でよく間違えている箇所を整理するためのメモです。

長時間労働者への医師による面接指導

- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。(R7年度4月問題5、R6年度4月問題4、R5年度4月問題5、R4年度10月問題5)

- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られない。(R7年度4月問題5、R6年度4月問題4)

- 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析するよう努めなければならない。(R7年度4月問題5、R6年度4月問題4)

- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(R7年度4月問題5、R6年度4月問題4)

- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。(R5年度4月問題5、R4年度10月問題5)

- 面接指導の結果は、記録を作成して5年間保存しなければならないが、健康診断個人票に記載する必要はない。(R7年度4月問題5、R6年度4月問題4)

- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者も含め、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。(R5年度4月問題5、R4年度10月問題5)

ストレスチェックおよびストレスチェック後の医師による面接指導

- 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。(R6年度10月問題5、R4年度4月問題7)

- ストレスチェックの結果は、検査を行った医師等から直接労働者本人に通知されるようにしなければならない。事業者は、ストレスチェックの結果が労働者本人および衛生管理者に通知されるようにしてはならない。(R6年度10月問題5、R5年度10月問題7、R4年度4月問題7)

- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。(R6年度10月問題5、R5年度10月問題7)

- 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者のうち申し出があった者に対して、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。(R6年度10月問題5、R4年度4月問題7)

- 事業者は、ストレスチェック後の面接指導、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。(R4年度4月問題7)

- ストレスチェック後の面接指導の結果は、記録を作成して5年間保存しなければならないが、健康診断個人票に記載する必要はない。(R5年度10月問題7)

- 事業者は、ストレスチェック後の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。(R5年度10月問題7、R4年度4月問題7)

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事をすることおよび飲料を飲むことの双方が禁止されている。

| 第一種施設 | 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 | 原則敷地内禁煙 |

| 第二種施設 | 一般の事務所や工場、飲食店等(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設) | 原則屋内禁煙 |

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン|安全衛生情報センター

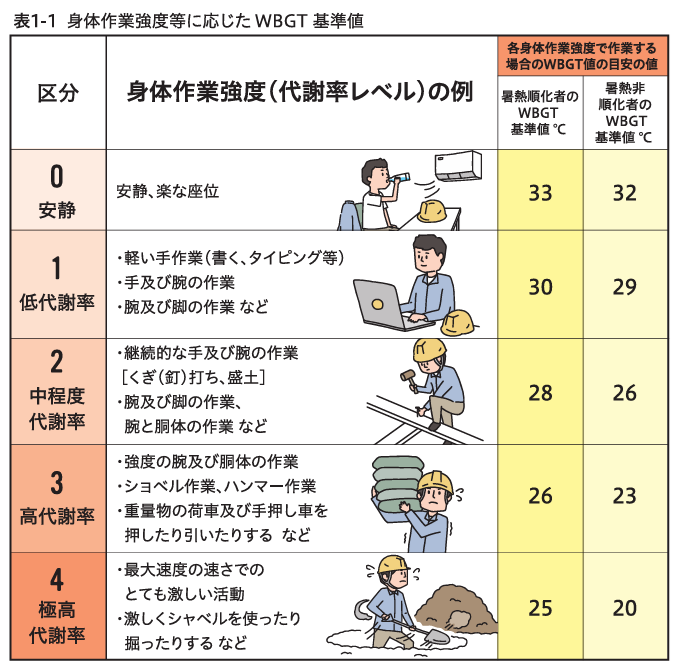

WBGT

- 算出したWBGTの値が、作業内容に応じて設定されたWBGT基準値以上である場合には、熱中症が発生するリスクが高まる。(R6年度4月問題12、R4年度10月問題13)

- WBGT基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる(R6年度10月問題12、R5年度4月問題12、R4年度10月問題13、R3年度10月問題12)

- WBGT基準値は、身体に対する負荷が大きな作業の方が、負荷が小さな作業より小さな値となる(R5年度10月問題11、R4年度10月問題13、R4年度4月問題12)

【引用元】

パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」

https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf

【パンフレットの掲載元】

職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

同化と異化

同化

- エネルギーを吸収する反応

- 代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、(ATPに蓄えられたエネルギーを用いて、)細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に合成されること(R6年度10月問題28、R5年度10月問題26、R4年度4月問題29、R3年度10月問題26)

異化

- エネルギーを放出する反応

- 代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪、グリコーゲンなどが分解されてエネルギーを発生し、ATPが合成されること(R6年度10月問題28、 R5年度10月問題26、R4年度4月問題29、R3年度10月問題26)